开卷有益

悦 读 会 Vol 5

勤于思而敏于行,

读书一直是国富人倡导的学习方式。

读书的态度和类型应当是多元化的,

并不局限于本职工作的领域。

今日点滴的积累,焉知不能在将来聚沙成塔。

“开卷有益”是国富的文化传统,

每一期都会有许多同事通过书评的形式分享好书。

读书使你我辽阔与丰厚,愿读书与我们长久为伴,

让这一天也不断流的潺潺小溪充实思想的河流。

![]()

No.5

May

2020

分享书籍: 《 当下的启蒙 》

[美] 史蒂芬·平克 著

内容简介:史蒂芬·平克对当前世界进行了全景式的评述,让读者了解人类状况的真相,人类面临怎样的挑战,以及该如何应对这些挑战。他呼吁我们避开惊悚的头条新闻和灰暗的末日预言,相反,用数据说话:通过75幅震撼的图表,平克论证人类的寿命、健康、食物、和平、知识、幸福等都呈向上趋势,这种趋势不仅限于西方,而是遍及全世界。这是启蒙运动的礼物——理性、科学和人文主义促进了人类的进步。

作者简介:史蒂芬·平克,出生于加拿大蒙特利尔,1976年取得麦吉尔大学心理学学士学位,1979年取得哈佛大学实验心理学博士学位。2004年,当选《时代周刊》全球100位最有影响力人物。2010—2011年,两度被《外交政策》杂志评为全球顶尖思想家。在2013年《前景》杂志“最伟大思想家”评选中,名列第三。

书评作者 | 非洲海参

读过Steven Pinker的人性中的善良天使和这本《当下的启蒙》,不同于多数的社科类书籍,以文字论述为主,Pinker的书本是基于大量详实的历史数据统计表述,把各种事件放在巨大的时间尺度上进行比对和描述,给读者真正意义上的宏观表达,这样的宏观尺度可能更加有利于我们理解社会当下的处境和未来的趋势。

启蒙运动兴起于18世纪的欧洲,向上可以追溯到17世纪的科学革命,向下可以延展至19世纪的古典自由主义。

这个时期,思想家科学家探索出了一套体系,挑战了之前几千年的传统价值,这套体系深刻了影响我们现代人的生活,其中的四大核心理念将他们联系在一起:理性/科学/人文主义/进步。

第一个理念:理性

现代社会谈论理性似乎司空见惯,但是在300年前,无论是东方西方,人们理解世界的方式都是宗教式/感官式的,诸如神启/信仰/鬼神等等。

而理性要求人们可以无所约束地讨论问题,所有的讨论都是基于逻辑的思考和推导,并且能够将自己的观点交给客观标准去检验,而不是经由圣经之类的宗教经典条文来验证和判决。

Photo by Ian Espinosa on Unsplash

我由理性便会引申出 第二理念:科学。

科学就是对理性的加工,以此形成一套数量化的标准,并可反复验证。科学革命是一场真正意义上对于人类的革命,它带来的大量福祉和理念的概念已经嵌入到人们的生活中,以至于人们对此习以为常。

但是在1600年,科学革命之前,一个受过教育的英国人还会相信女巫的存在/炼金术/生病是恶魔导致的,但是300年以后发展中国家的受教育人群都不会再相信这些东西。

对启蒙运动而言,这个从无知和迷信摆脱出来的过程,即表明传统认知会犯下怎么样的错误,又表明科学的方法,例如怀疑论/可谬论/公开辩论和实证检验,是一种有效的手段,指导人们获取可靠的知识。

第三个理念,人文主义,或者理解为人道主义。

在理性和科学不断被建立起来的过程中,原有的宗教世界观开始垮塌,伴随着建立在宗教信仰上的道德观念也开始衰落。启蒙运动家急切的需要建立起一套世俗的道德基础来替代原有的宗教道德体系。

18-19世纪,新的世俗道德体系最重要的两个概念基石,第一,政府的权力来自于人民的授权和认同。即政府或者政府的领导人不具有神授的特性,是代议制政府理论基础。第二,人生而平等。该理念优雅简洁,基于该理念可以推导出人的各种权力,是所有人权的理论基础。

这些概念的形成导致启蒙运动不仅谴责宗教暴力,同时也谴责世俗暴力,奴隶制度/滥用死刑/各种酷刑在过去几百年间逐步减少甚至消失。

Photo by Davide Cantelli on Unsplash

最后,就是进步。

当前三者相互结合之后,必然会带来巨大的社会进步。本书后续核心的部分就是用详实的数据向读者们展示,在启蒙运动以后,全社会取得惊人的进步,涉及社会的方方面面。

总结而言,体现在以下的指标:

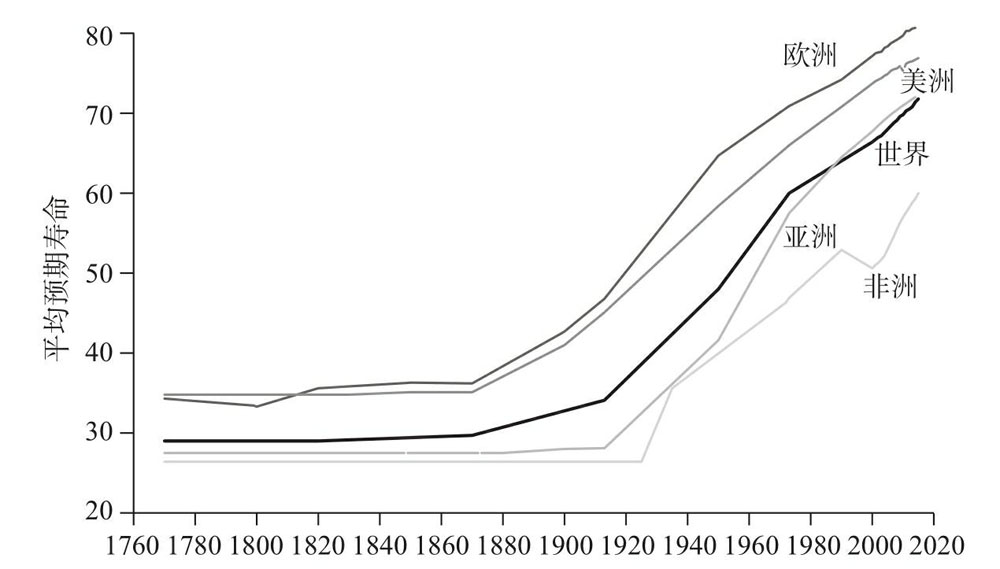

■ 寿命

遍及全球的长寿之福。人均预期寿命在1900年之前稳定在30-40岁,随着现在细菌理论和抗生素的发明,人均预期寿命大幅度提升,并且随着时间的推移持续向上。

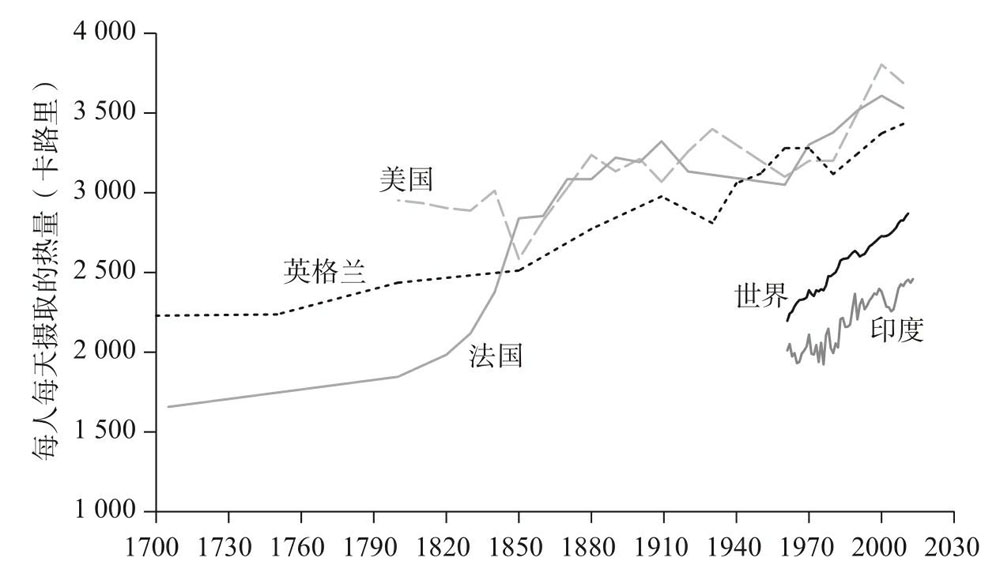

■ 食物

人类生存最大的指标之一就是能量摄入,历史上大多数时期一直处于饥饿的状态,现在社会司空见惯的肥胖现象并不是历史的常态。

18世纪早期法国人的膳食摄入量与1965年卢旺达相当,而卢旺达当时是世界上营养不良最严重的国家。18世纪中期,西欧国家开始达到人均2500大卡的摄入量,这是一个活跃的中年男性每天的能量值。

中国在1960年的摄入量还略低于1500年的法国,接近1500大卡(中国数据被删减)。1950年以后,世界上大多数国家已经达到英国1760年的水平。

食物短缺已经不再是当今世界的主要矛盾,反而能量过剩导致的各种疾病开始变成社会顽疾,也算是一种甜蜜的苦恼。

■ 财富

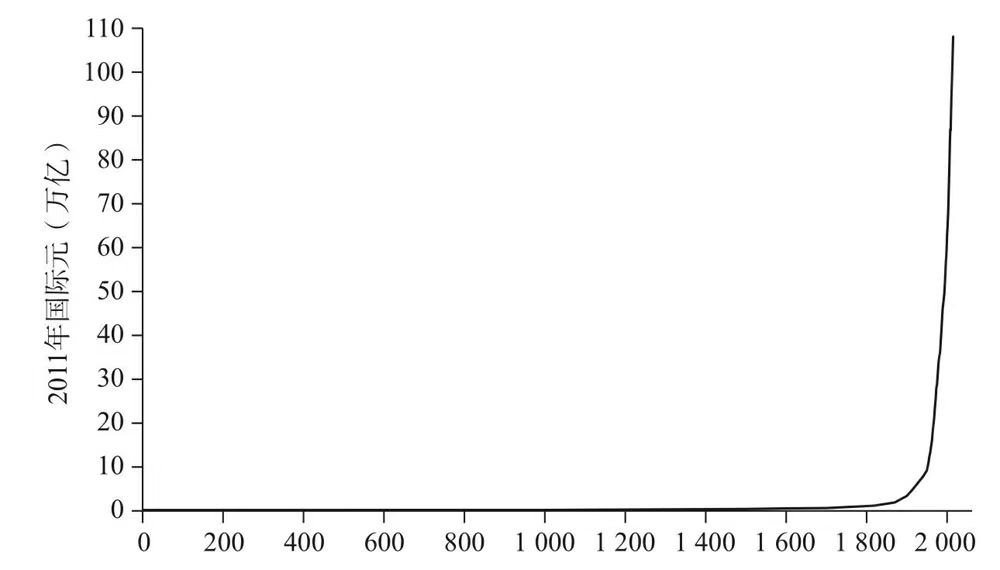

人类历史如果用下图来形容,就是,一穷二白……一穷二白……一穷二白,无限重复了几千年,突然在18世纪左右开始了大繁荣,彻底逃离了贫困陷阱。

所以,按照经济力给历史分类,理论上人类只有两段历史,以工业革命作为分界线,之前的历史仅仅是自身的范式的重复,无非是帝王将相在其中不停更换。

而之后,范式发生了变化,其中最重要的三件事情,代议制政府的成熟/市场经济制度的建立/自然哲学之数学原理的出版,对应是现代化政府制度/自由市场/科学技术的基础相继被建立起来。

自此以后,人类开始进入指数增长的模式,财富以每年30-40年的速度翻倍。现在经济学家每年热衷于讨论的宏观经济是5%还是6%,在这条宏观曲线上连微观都算不上。

■ 和平

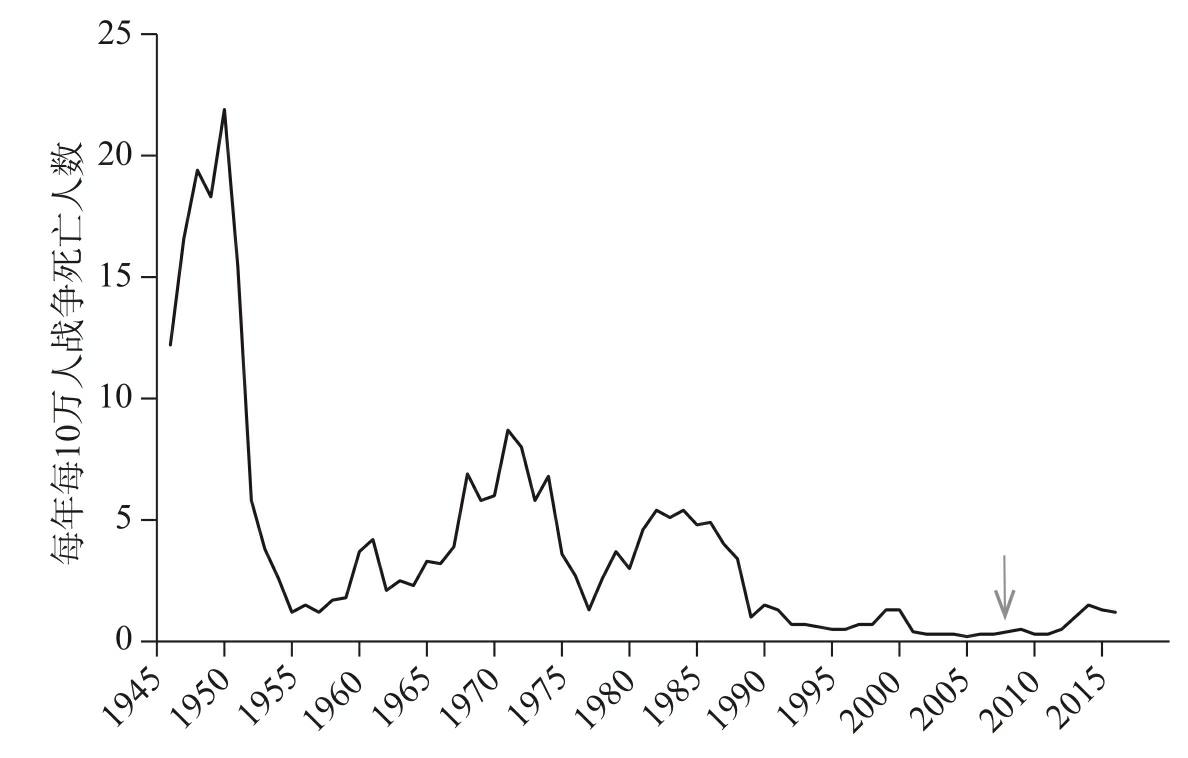

在人类历史的大部分时期,战争一直是各国政府最青睐的消遣之一。

在进入现代社会前夕,实际上主要的大国几乎总是处于战争状态。进入19世纪以后,整体的敌对状态是系统性下降,但是在20世纪上半叶是周期性的高点,随后一路走低至今。每10万人战争死亡率体现同样的趋势。

事实上,从数据看,我们处于人类最和平的时期,并且这种状态可能会继续延续下去。

■ 安全

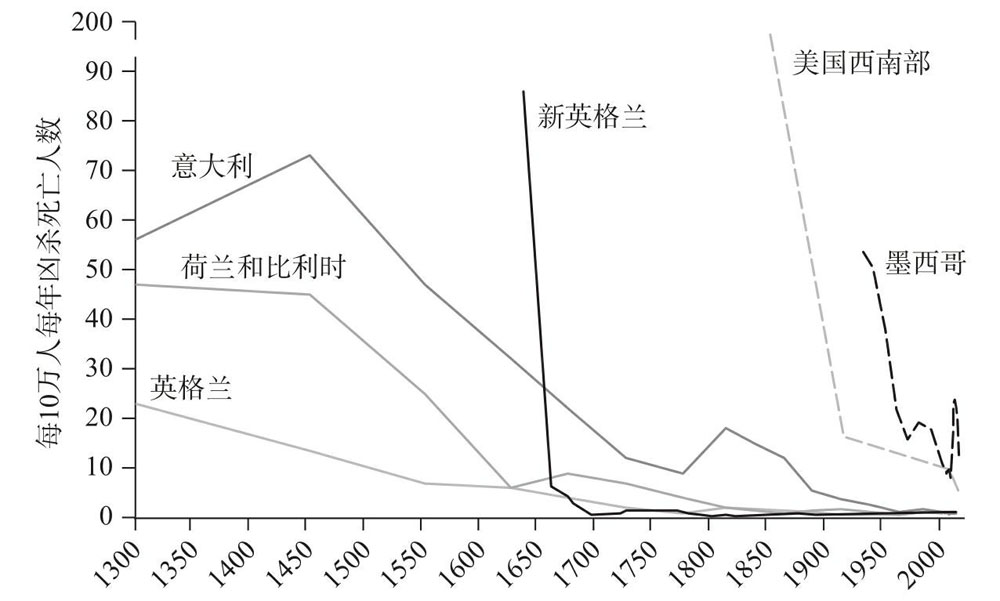

凶杀率是衡量不同时间和地点暴力犯罪最可靠的指标,而且凶杀率与抢劫/袭击/强奸等其他暴力犯罪发生率成正相关。

曲线显著的向右下倾斜,即使是全球凶杀率最高的地区之一墨西哥,也呈现方向性下降。

整体来看,现代社会是有史以来最安全的时代。历史上,男耕女织的农业社会,仅仅是人们玫瑰色的幻想,除了繁重的体力劳动之外,还伴随着极高的凶杀率。

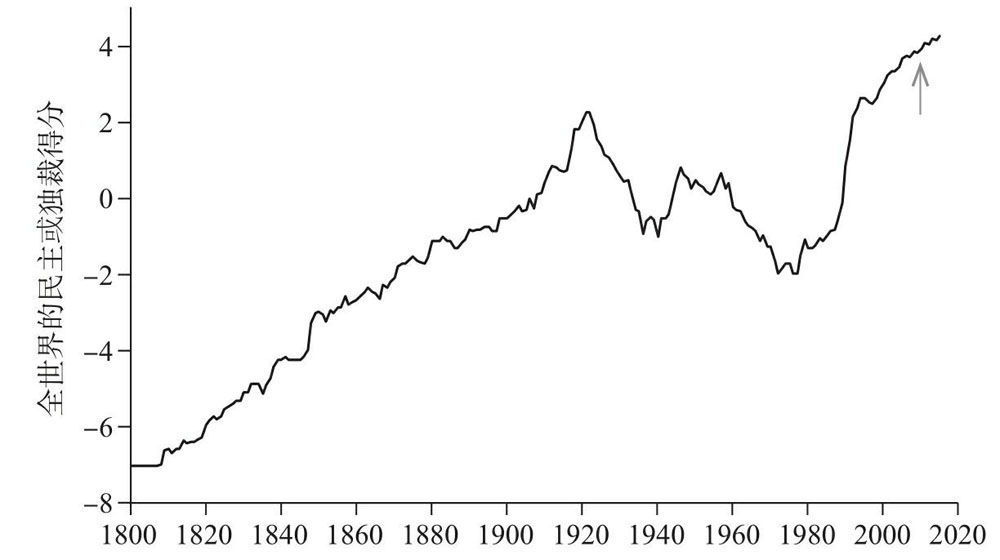

■ 民主

大约500年前第一个现代化国家政府诞生以来,人类就一直试图在无政府主义暴力和专政暴力之间谋求平衡,民主政府是介于两者之间的方案,也是更加符合常识和人性的方案。

专政统治之所以能够在人类历史上历久弥新,非常重要的原因是从人民的角度而言,去专制化的社会往往会变得更加糟糕。

历史学家Mattew White统计了2500年历史中最血腥的暴力事件和死亡人数以后得出的规律:乱世比暴君更加致命。

专制时期的死亡人数和乱世死亡人数对比简直是小巫见大巫,法国大革命/太平天国无一例外极度暴力和缺乏法治。

所以,我们可以把民主制度想象成为政府谨慎面对的一道难题,中央集权能防止人民相互欺凌,陷入多数人的暴力困境,同时又要防止自己在行使这个责任的过程中凌驾于人民之上。

不过好消息是,世界已经变得更加民主,即使现在的专制政府也比之前的表现更加的民主且温和,只不过这种提升不是单调递增的。在经历了20世纪上半叶的下降后,在1960年以后又出现了民主的普遍复兴。

注:分数是人口超过50万的主权国家的叠加总和,分数取值范围是-10-10,-10代表完全独裁,10代表完全民主,箭头时间是2008年。

■ 知识

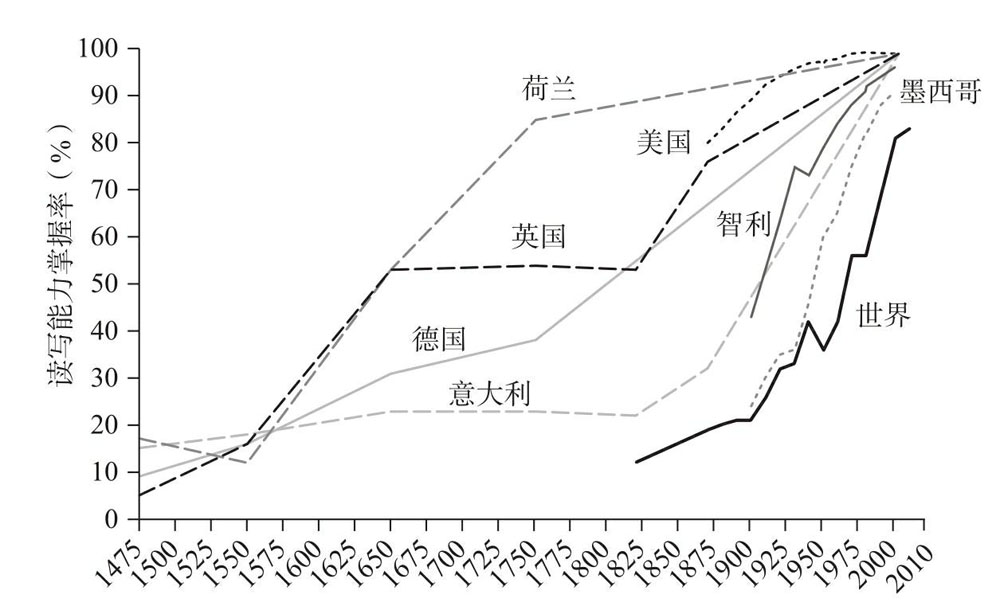

在17世纪之前,读写能力只是社会一小部分精英人群才能够享受到的特权,他们的人口数量不到总人口的1/8。其中非常重要的原因是,历史上书本的价格极其昂贵,只有特权阶级才能够负担起书本的购买。

在全世界,这种情况一直持续到19世纪,在接下来的一个世纪中,全世界识字人口的比例翻了一番,一个世纪以后,又翻了一番,至此,全世界83%的人都掌握了读写的能力。

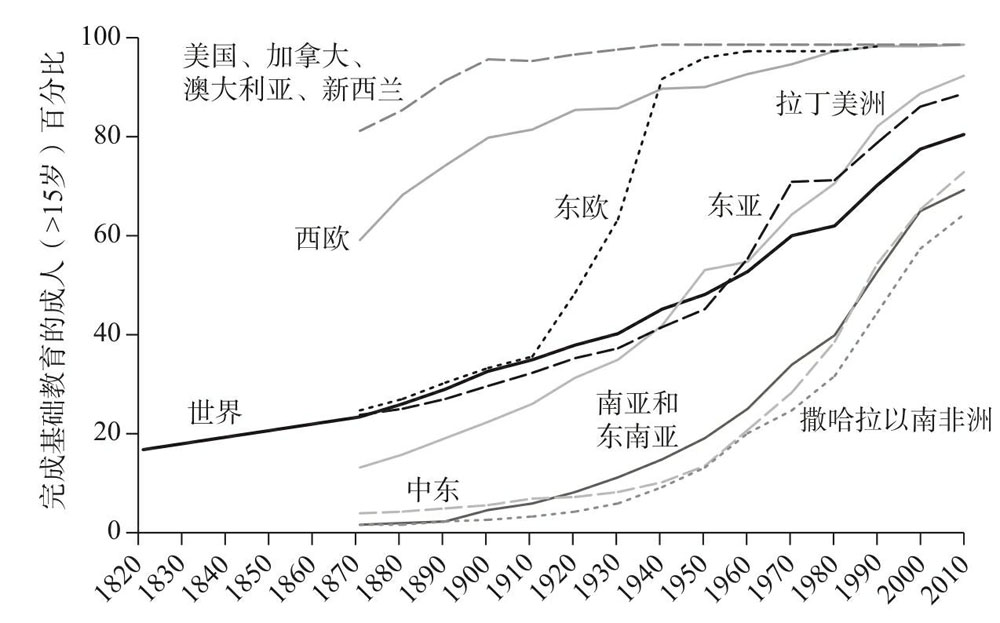

下图展示了入学率取得的进步。

1820年,世界上80%的人口都没有读过书。等到1900年,多数西欧和撒克逊文化圈的人口都享受到基础教育的好处。

如今,全世界80%的人口都能够享受到基础教育,即使最落后的撒哈拉以南的国家也相当于全世界80年代水平。

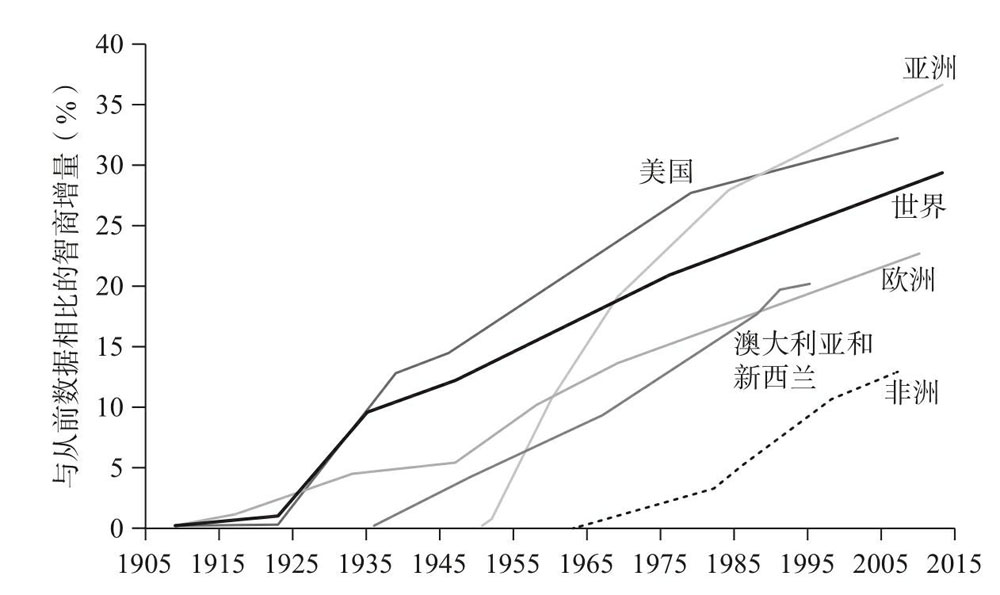

随着教育普及化的推广,最令人吃惊的现象是人类的智商在过去1个世纪持续的增长,在所有地区,增长率接近10年3点的速度。

这个现象最早由詹姆斯.弗林发现,最初认为是统计偏差,但是随着样本和统计时间的拉长,现在学界对此已经不再有争议。

确实随着时间的推移,一代人比一代人更加的聪明智慧。

■ 贫富差距

把贫富差距留到最后,因为这永远是最具争议的话题。

第一,我们需要明确收入不平等和收入不公平是两个概念,但是媒体和大众经常将两者混淆。

即使是最公平的流程下,比如,多劳多得的制度下,人们的收入必然不平均,但是这种不平等是公正的/正义的。

第二,如果我们认可流程公平性,那么我们就必须接受结果的公平性,不存在所谓流程公平和结果公平之间的取舍概念,所以概念上只有一种公平-即流程公平。

即使在最公平的计算机模拟情境下,经过几万次的博弈,我们也会看到财富的2/8分配效应,所以贫富差距是市场经济下的必然产物。

第三,相对富裕和绝对富裕。大众和政客总是关注相对富裕差距,很少提及绝对富裕的大幅度提升。

零除以任意数还是零,一个没有绝对财富的社会,即使平均分配也没有意义,没有比我们的鸭绿江边的老朋友更加生动的例子了,即使每个人财富都很平均,但是老朋友们还是穷的叮当响。

在我看来,财富的分配差距,才是一个社会前进的动力,只有允许优秀的人才通过正当的方式实现财富的创造,才能够推动社会发展,并且这种财富的创造往往具备极大的外溢性,导致中低收入阶层也能够享受到这种福利,过去100年各种重大科技发明就是最直接的例子。

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

媒体和个人要谨防陷入总量谬论的圈套,认为财富总量上限是固定的,社会是在这种零和分配的框架内进行的,而实际财富自工业革命以来是指数级增长,换句话说当富人们平步青云时候,穷人们的生活也在蒸蒸日上,当饼变大的时候,每个人都可以吃的更多。

所以,当政客和媒体不停在鼓吹财富平等时,引用历史学家沃尔特·沙伊德尔的话:

“那些成日鼓吹进一步实现经济平等的人最好牢牢记住,财富平等的实现鲜有不给社会个人带来深切苦难的例外,你们许愿时候可要小心了!”

如果我们可以接受上述的逻辑,应对贫富差距的扩大:

● a.政府应该进行更加市场化的改革,使得财富分配的流程更加公平。

● b. 持续的投入基础设施和教育领域从而提高经济的长期潜在增长率,继续将经济的饼持续做大。

● c.最后进行大力度的二次财富分配,虽然一次分配会高度不平均,但是政府可以通过财政方式大力度的降低分配不均导致的负面因素,使得那些被社会遗弃的人也得到社会的照料。

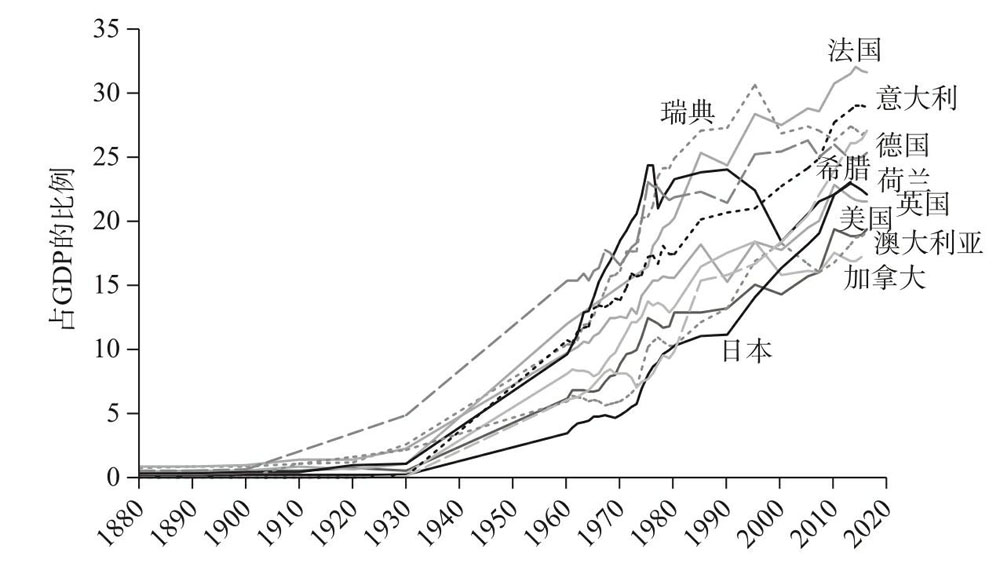

事实上,大部分的发达国家社会福利支出已经占到GDP的20-30%之间。

注:社会福利占GDP比重

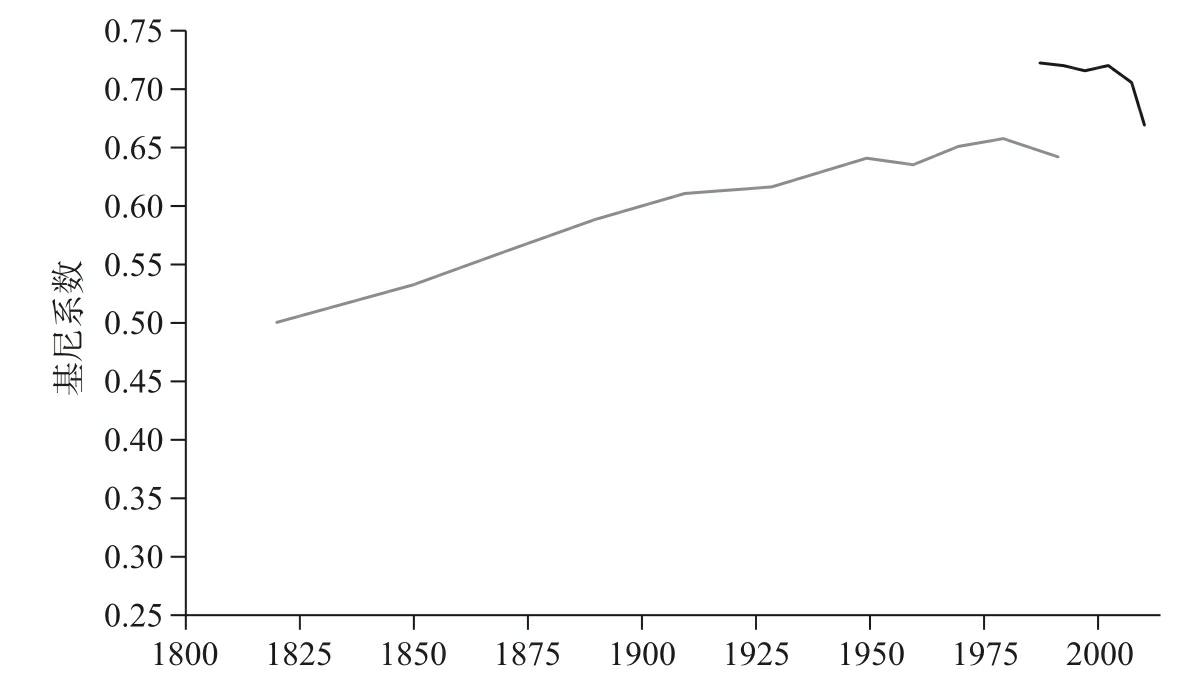

最后,我们从全球的贫富差距来看,国与国之间的差距实际是在缩小的,从70年代持续至今。

其中的解释是,全球贸易自由化,导致了大量低技术的工作流向了发展中国家,提高了这些国家的人均收入,缩小了发展中国家和发达国家的人均GDP差距,中国过去30年的改革开放就是典型的例子。

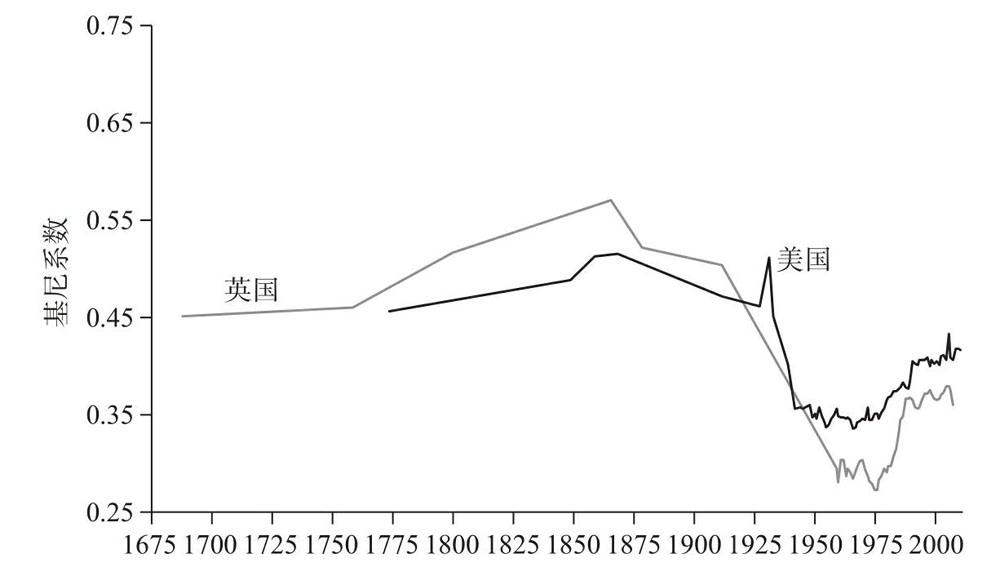

同时,我们看到第二张图,全球化在缩减全球各个国家之间的贫富差距的同时,是以扩大了本国人群的贫富差距作为代价,所以如果我们从一个全球宏观的维度来看贫富差距,实际上随着商业的发展在缓解,国与国之间的差距越来越小。

但是如果我们从国家的层面来看,个体之间的贫富差距又是扩大的趋势。但是无论如何,我想我们应该理性的定义和看待贫富差距和其背后的成因。

下图是国家间基尼系数:

下图是国家内部基尼系数:

总结

关于进步,这本书给出了令人信服的证据,我们将活得更久,受苦更少,学到更多,富裕更多,聪慧更多。

整体,人类现在处于历史上最好的时期,但是现在很多人并不认同,导致了全球民粹主义的崛起。人们对于现实不满的认知偏差,来自于有限的生命体的经验和漫长的历史经验的冲突。

所以,我们应该记住这些数据:某桩轶事并不是一种趋势。

记住这些历史:今天发生的糟糕事情并不意味着过去更好。

记住这些理念:即使当全世界都黯淡下来的时候,他们也可以成为你心中指引方向的北极星。

不要将媒体和意见领袖的悲观论调和深刻混为一谈,问题是不可避免的,但是可以缓解和解决,把每一次挫折当成病态社会的一个症状来诊断,是对正义感的廉价摄取。

我们永远不会拥有一个完美的世界,而寻找完美世界的举动也是危险的。

但是,如果继续运用知识来促进繁荣,取得进步将会是无限的。

···生命有限,让读书使你我辽阔···

版权声明及风险提示

本官网刊载内容仅出于传播信息的需要,不构成任何投资建议和销售要约。版权归原作者或机构所有,未经版权方许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。